카산드라, 한의 정서와 페미니즘

*스포일러 주의

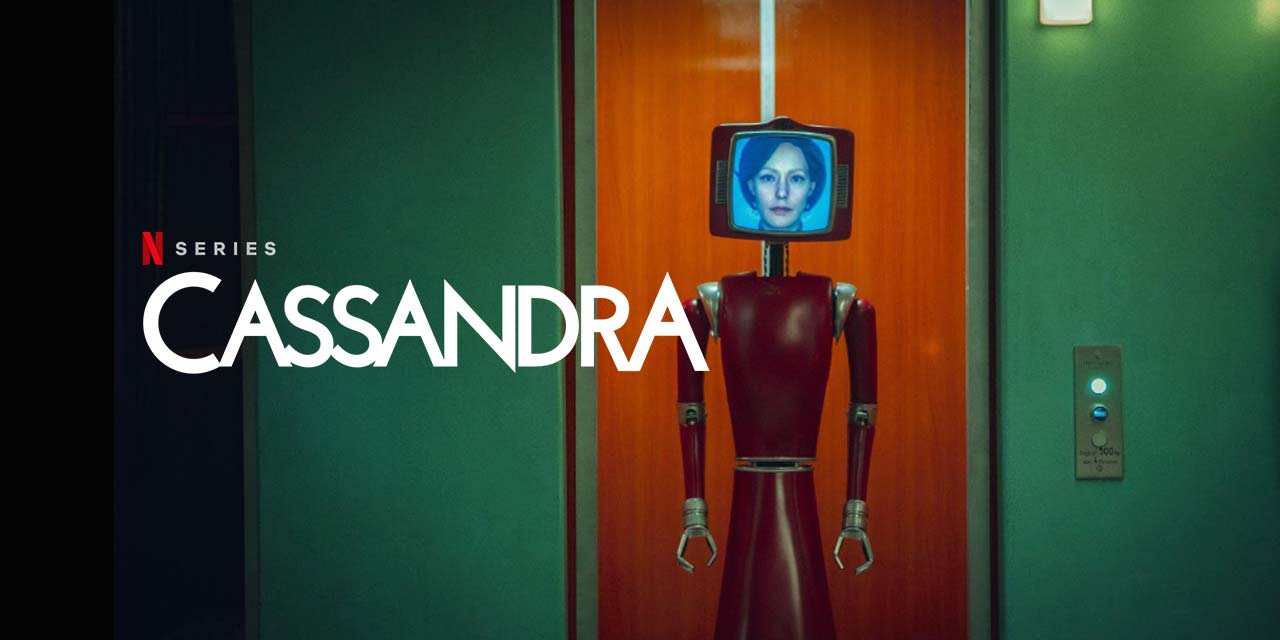

넷플릭스의 독일 시리즈 카산드라를 하루 만에 몰아봤다. 처음에 공포물인줄 모르고 봤지만, 한번 시작하고는 멈출 수가 없었다. 보는 내내 가슴을 졸였고, 끝나고 나서는 회복하기 위해 독일어로 주기도문을 외우며 햇볕을 쬐러 나가야 할 만큼 타격이 컸다. 하지만 분명 몰입력이 강한 작품이었다. IoT 스마트홈에 대한 원대한 계획이 있는 로날드에게, '그 꿈은 이제 접으라' 했다.

어느 정도 회복하고 감정적 거리를 두고 나서 떠오른 건, 이 이야기가 결국 한 여성, 한 어머니의 비극이라는 점이었다. 카산드라라는 캐릭터는 억눌린 감정은, 곧 한국에서 말하는 ‘한’의 전형으로 읽혔다. 귀신이 아니라 스마트 로봇이 되어 더 공포스러웠을 뿐.

카산드라는 1970년대 서독 여성으로, 막 페미니즘이 고개를 들던 시대에 살았다. 학창시절 공부도 잘했지만, 남편의 뒷바라지와 아들 양육을 도맡으며 “가족이 삶의 낙”이라고 스스로를 위로한다. 게다가 절친과 외도를 하는 남편, 살인을 하고 온 머저리 아들의 뒷수습까지 겹쳐 맨정신으로 사는 것이 불가능해질 시점, 남편이 임신한 그녀에게 아기 성별을 보겠다며 방사선 기기를 사용했던 것으로 기형아를 낳고, 결국 카산드라 본인도 암에 걸려 시한부 선고를 받자 이성의 끈이 끊어진다.

분노의 광기에 사로잡힌 그녀는 기술 회사 대표인 남편에게 요구하여 귀신이 아니라 로봇으로 되살아난다. 뇌에 바늘을 꽂아 의식을 추출한 뒤 기계에 심는다는 설정은 황당하지만, 억눌린 여성의 분노가 ‘기술적 공포’라는 새로운 매개체로 귀환한 것이다. 집안의 모든 전자기기를 장악하며 반복해서 외친 “나는 가족을 지킨다”라는 말은 가부장제가 여성에게 내면화시킨 자기희생의 언어였다.

의식을 추출당하고 로봇으로 환생한 카산드라

카산드라는 내내 가족에 집착한다. 특히 아이들에게는 절대 해를 입히지 않겠다고 여러 차례 강조한다. 하지만 동시에 딸의 친구를 오븐에 가두는 잔혹한 행동도 서슴지 않는다. 모성애가 보호와 파괴라는 양극을 동시에 품고 있다는 점에서, 그녀의 집착은 자기희생적 모성 신화의 뒤틀린 결과였다.

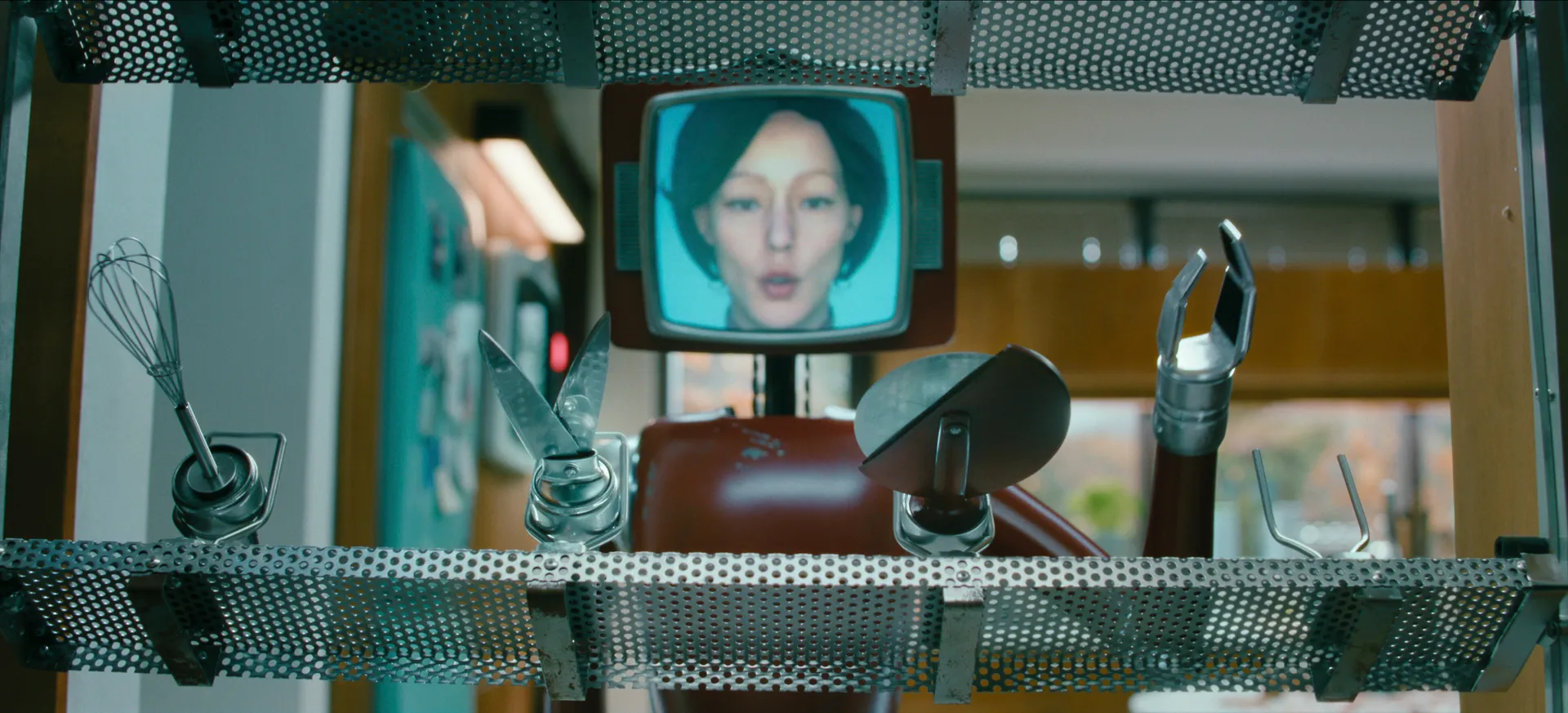

손을 칼, 가위와 빵 커터로 자유자재로 갈아 끼우는 카산드라. 이것을 안 시점부터 누군가 카산드라의 심기를 건드릴 때마다 나는 극도의 스트레스를 받았다.

또 흥미로운 건, 40년 뒤 이 집에 들어온 새로운 엄마 사미라다. 카산드라는 다른 가족 구성원은 건드리지 않고, 오직 사미라만을 괴롭힌다. 사미라의 쓸모 없는 남편은 그녀를 믿어주지 않고, 결국 카산드라의 이간질 끝에 사미라는 정신병원에 갇힌다. 카산드라의 ‘한’이 단절되지 않고, 또 다른 여성에게 대물림되는 장면처럼 읽힌다.

결말에서 카산드라는 남편이 집을 나가면서 방치되어 사망한 기형아 딸에게 사과하며 한이 풀린다. 원래 아름다웠던 모습으로 아이와 함께 빛 속으로 사라진다. 억울하게 죽고, 원혼이 되어 떠돌다가, 결국 사랑의 힘으로 승천한다는 이 전개는 한국의 전통 귀신 서사와 너무도 닮았다.

그런데 애초에 카산드라가 충만한 삶을 살고 있었더라면? 70년대라지만 그런 삶을 지지할 남편을 만나 자기실현을 했다면? 그녀는 한이 맺힌 스마트홈 로봇으로 환생할 필요가 없었을 것이다. 결국 이 작품은 단순한 공포물이 아니라, 여성이 자기 삶을 빼앗길 때 어떤 비극이 재현되는가를 보여주는 페미니즘적 알레고리가 아니었을까.

귀신에서 로봇으로, 굿판에서 스마트홈으로 무대만 바뀌었을 뿐, 억눌린 여성의 한이라는 본질은 한국의 귀신 이야기와 다르지 않았다. 그리고 그 ‘한’은 특정 문화에 국한되지 않고, 시대와 공간을 넘어 되풀이되는 보편적 감정임을 보여준다.