통번역사 출신 테크라이터가 본 자연스러운 영어 글쓰기

ChatGPT 덕에 이런 작업의 필요성이 거의 사라졌을지도 모르지만, 여전히 ‘한국어로 초안을 쓰고 영어로 번역’한다면 그 결과물을 검수할 눈은 필요하다. 한국어의 흔적이 짙은 영어 문장은 생각보다 금방 티가 난다.

지금은 (남이 쓴 글에 한정해) 내용 외적인 부분에 자아를 개입시키지 않고 무시하는 법을 터득한, 비교적 성숙한 단계에 와 있다. 하지만 학창 시절의 나는 달랐다. 그것은 아마도 중2병의 특이한 발현이었을까. 당시 나를 움직인 영어 공부의 원동력은 단 하나였다.

“글만 보면 한국인 티가 안 나게 쓰겠다.”

‘한국어 흔적’이 짙은 영어란 무엇인가?

이를 정의하려 하면, 몇 가지 특징적인 경향이 떠오른다.

첫째, 한국어식 결론 도입부를 그대로 유지하는 경향. 예컨대 “연구 결과…”를 무조건 As a result of the study…로 옮기는 경우가 그렇다. 후자는 인과 관계를 나타낼 때 쓰는 말임에도 불구하고 이런 영어를 많이 볼 수 있다. Researchers have found... According to the study...이런 식으로 시작하는 것이 더 자연스럽다.

둘째, 불필요한 수동태 남발이다. 한국어의 “~이 이루어졌다”를 기계적으로 It was achieved that…로 옮기는 식이다.

셋째, 장황한 문장 구조의 직수입이다. 주절, 종속절, 삽입 구문이 한 문장에 뒤엉켜, 의미는 전달되더라도 호흡이 지나치게 길어진다.

넷째, 특정 어휘에의 집착이다. 이를테면 “기반”이라는 단어를 모든 상황에서 base나 basis로 번역하는 경우다. 실제 영어 사용에서는 foundation, framework, cornerstone 등 맥락별 선택지가 훨씬 넓다.

마지막으로, 명사화를 과도하게 쓰는 경향이 있다. “~에 대한 우려의 표출”을 An expression of concern about…처럼 옮기는 식이다. 이런 구조는 영어 문장을 불필요하게 추상적이고 뻣뻣하게 만든다. 반면 이를 동사로 풀어 쓰면 (This reflects concerns about…) 문장은 훨씬 간결하고 유려해진다.

이러한 패턴들은 문법적으로 틀린 것은 아니지만, 읽는 이로 하여금 ‘한국어 흔적’을 즉각 감지하게 한다.

아래는 임의로 검색한 한 논문의 초록이다. (내용 자체는 무관하며, 영어만 분석한다.)

원문:

이는 국제정세의 변화와 테러 자금의 유입경로가 차단되고, 조직 내부적 기반이 변화되는 등 테러 조직이 스스로 약화된 구심력을 강화하기 위한 방안을 모색하는 과정에서 테러 양상의 확장과 다변화를 우려하는 시각의 표출로 볼 수 있다.

저자의 번역:

This is a manifestation of a worrying view of the changing situation of terrorism in the process of seeking ways to strengthen the centripetal force that has been weakened by the terrorist organization itself, such as changing the international situation and blocking the path of the inflow of terrorist funds.

직역이 심각하고, 의미도 제대로 전달이 안 된 오역문이다.

- manifestation: ‘표출’을 기계적으로 옮겼지만, 원문의 핵심은 "시각을 보여준다"이지 ‘표출’이라는 명사의 물리적 뉘앙스가 아니다.

- worrying view: 원문 구절 "우려하는 시각"에서 "시각"이 결정적인 요소인가? 그냥 핵심인 "우려"라고 하면 된다.

- 그리고 구심점을 굳이 centripetal force라고 직역할 필요도 없다. 구심점의 역할이 무엇인가? 뭔가를 결집하는 에너지다.

- itself는 왜 들어갔는가

- such as 보다는 배경·맥락을 설명하는 구문이므로 amid, given, due to 등이 더 적합하다.

개선:

This reflects concerns about the potential expansion and diversification of terrorist activities, as organizations seek ways to restore their weakened internal cohesion amid shifts in the global landscape, blocked funding channels, and changes in their foundational structures.

집착 시절의 언어 습관

한창 영어를 할 때는 영문 활자라면 전부 읽었다. 콩글리시 냄새가 조금이라도 나면 역병 대하듯 피했다. Word Smart 시리즈는 걸레짝이 될 때까지 봤고, TIME지와 미국 교과서를 탐독했다.

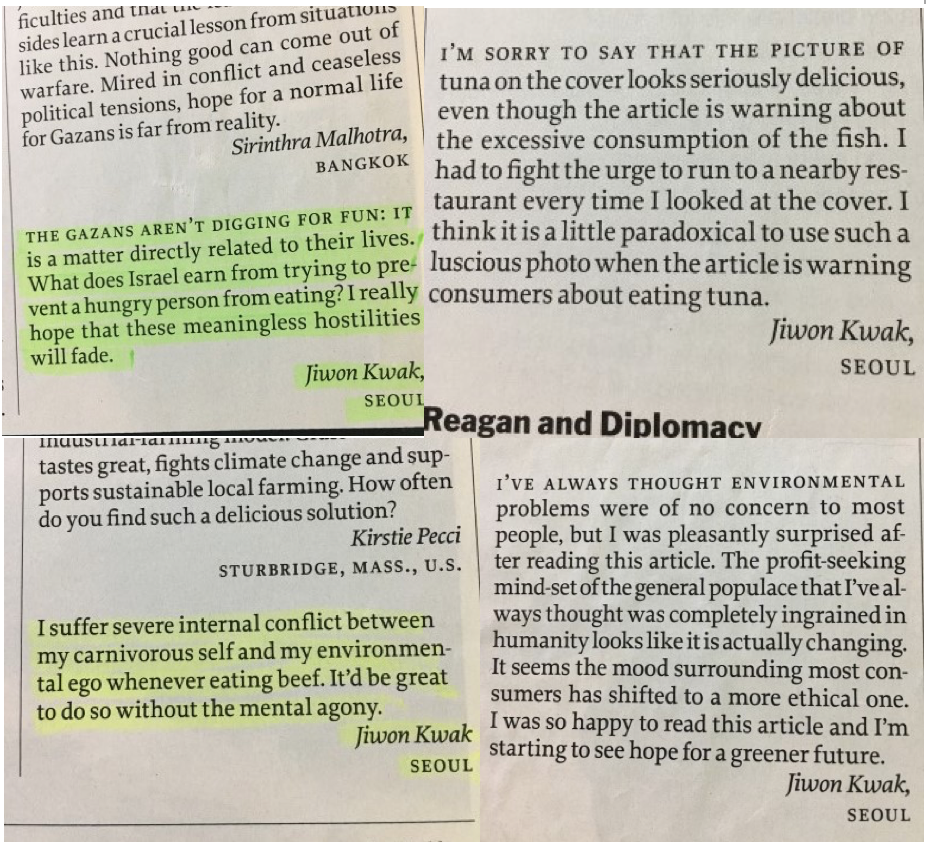

그 시절의 은밀한 취미는 TIME지에 독자 기고문을 보내는 것이었다.

독일어에서도 반복된 패턴

이 집착은 독일어 공부에도 이어졌다. 한국인이 직역한 독일어를 보면 묘한 거부감이 들었고, 이를 피하기 위해 최고 근엄 Duden 사전의 예문을 통째로 외웠다. 목표는 단 하나, 무조건 ‘현지인 같은’ 표현. 그 결과, 재학 시절에는 독한보다 한독 번역에 더 자신 있게 되는 기현상이 벌어졌다.

성인이 되고 나서는 절대적인 시간 부족으로 언어 공부를 예전만큼 못하지만, 여전히 직역이 아닌 현지식 표현을 배우려 한다.

그리고 지금의 생각

실질적 국경이 무너지고 ‘글로벌화된 영어’가 보편화되면서, “자연스러운 영어”라는 목표의 가치가 예전만큼 절대적인지는 모르겠다.

하지만 애초에 거창한 의미를 좇아서 한 일은 아니었다. 그저 언어 덕후의 습성일 뿐이다.