이름이 주는 안도감과 위험

3주 전, 이상한 자세로 잠들었다가 다음 날 아침 목이 돌아가지 않았다. 이런 일이 처음이었고, 목이 조금 불편할 뿐인데 삶의 질이 이렇게까지 떨어질 줄은 몰랐다. 소중한 주말을 통증에 빼앗기기 싫어, 일요일 문을 여는 동네 통증의원으로 향했다.

“이게 말로만 듣던 디스크인가요?”

“담이 걸린 거예요.”

의사는 단호했다. 물리치료를 받고 나니 통증은 거짓말처럼 사라졌고, 마음도 한결 가벼웠다. 그때 새삼 체감했다. 이름이 붙는 순간 인간은 안도한다는 사실을.

이 통증의 원인이 백만분의 일 확률의 희귀 질환일 수도 있고, 내 이름이 붙을 미지의 바이러스일 수도 있었다. 그러나 그 정체 모를 통증에 ‘담’이라는 이름이 붙는 순간 그것은 통제 가능한 현상이 된다.

이름을 통해 불확실성의 소거라는 인간 인지의 가장 원초적 메커니즘이 작동하여 안도감을 준 것이다.

현대 인지과학은 우리가 세계를 확률적으로 예측하며, 예측 오차를 줄이는 방향으로 감정과 행동을 조율한다고 본다. 이름은 이때 예측의 좌표계가 된다. 명명은 대상의 경계, 원인, 처치 가능성까지 한꺼번에 묶어 행동의 프로토콜을 열어준다. 통증이 “정체 모름”에서 “담”으로 이동하는 순간, 공포는 관리 가능한 과제가 되고, 무력감은 구체적 조치로 대체된다.

인간은 본능적으로 세계를 분류하고 명명하려는 존재다. 이름은 혼돈을 질서로 바꾸는 가장 원시적이면서도 세련된 장치다.

‘쟤는 내향형이야.’

‘그건 번아웃이야.’

‘저건 나르시시즘이야.’

우리는 언어를 통해 세계를 구조화하고, 그 구조 속에서 자신을 이해한다. 이름이 없는 것은 두렵다. 이름이 붙는 것은 안심을 준다 된다. 그러나 동시에, 위험을 수반한다.

이 지점에서 질문이 생긴다. 사물에 본질이 있어 이름이 따라가는가, 아니면 이름이 질서를 만들며 그에 맞게 사물이 보이는가. 어찌 됐든 이름은 행위의 양식을 규정한다. 한 번 이름을 붙이면, 우리는 그 이름이 허용하는 방식으로만 보게 되고, 말하게 되고, 처치하게 된다. 정체성을 낳고, 사회적 역할 기대까지 호출한다. 이는 이름을 붙이는 것의 실천적 결과다.

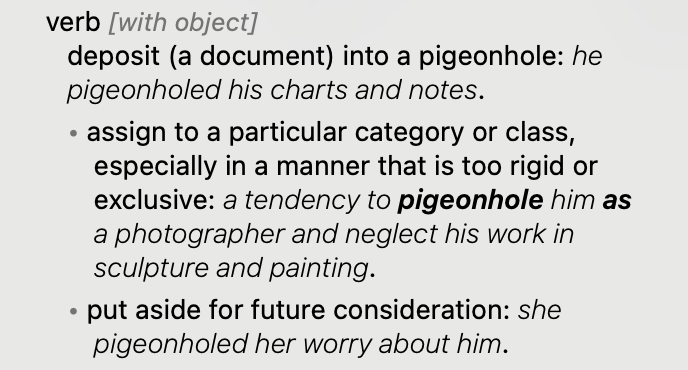

요즘 시대에는 새로운 정체성, 새로운 대명사, 새로운 심리학 용어가 하루가 멀다 하고 생겨나고 사용된다. 이름은 추상적 대상에 존재감을 비추어 주지만, 동시에 한정시킬 수도 있다. 영어에는 pigeonholing, labeling이라는 말이 있다. 이름은 타인을 이해하기 위한 창이면서, 그를 가두는 틀로 변하기 쉽다. 이름의 과잉은 유용성의 증가와 자기-구금의 심화를 동시에 낳는다.

이름은 연대의 깃발이 되기도 하지만, 그 깃발 아래서 복잡성은 압축되고 차이는 경계선 밖으로 밀려난다. 분류표가 정교해질수록 우리는 더 많이 이해하는 듯 보이지만, 실은 더 정밀하게 통제하고 배제한다.

한 번은 우연히 온라인 커뮤니티에서 근친상간을 옹호하는 사람들을 본 적이 있다. 그들은 ‘GSA(Genetic Sexual Attraction)’, 즉 “유전적 성적 끌림”이라는 용어를 사용했다. 오랜 시간 떨어져 있던 가족 구성원 사이에 재회 후 생길 수 있는 강한 끌림 현상을 뜻하는 이름이라고 했다.

아무 말이나 만들어내면 다 과학인 줄 아는 걸까. 같은 헛소리라면, 내가 강아지 주둥이가 치명적으로 귀여운 이유를 분석해 ‘GRMA(Golden Rule of Muzzle Attraction)’이라는 수학 공식을 발표하는 편이 인류에 더 이로울지도 모르겠다.

그들에게 GSA라는 단어는 방패였다. 그 단어를 채택한 순간, 근친상간은 ‘선택’이 아니라 ‘질환’이 되어버리기 때문이다. 이름을 붙임으로써 초점은 금기에서 병리로 옮겨가고, 윤리의 문제는 생물학의 문제로 치환된다. 이름은 윤리의 구조마저 재편하고, 언제나 도덕적 위험을 동반한다.

이 사례에서 드러나는 것은 의학화(medicalization)의 역설이다. 어떤 행위가 이름을 얻고 전문 어휘로 포섭되는 순간, 책임의 지형은 도덕에서 생물로 이동하고, 논의의 무대는 윤리에서 처치로 바뀐다. 명명은 설명을 제공하지만 동시에 면책의 프레임이 된다. 그들은 단지 정당화의 수단이 필요할 뿐, “치료”를 원하는 것도 아닐 것이다. 오롯이 숨기 위한 방패로 삼기 위해 이름을 붙인 것이다.

언어철학자 비트겐슈타인은 “언어의 한계가 곧 세계의 한계”라고 했다. 우리는 언어가 허락하는 범위 안에서만 생각할 수 있다. 그렇기에 이름은 사고의 경계선을 그어버린다. 이름이 늘어나면 인식의 폭이 넓어지는 듯 보이지만, 실상은 반대일 때가 많다. 이름은 해석을 고정시키고, 고정된 해석은 상상력을 제한한다.

여기에 물화(reification) 의 위험이 겹친다. 임시로 붙인 표지가 시간이 지나며 사물의 본질처럼 굳어지는 것이다. 명명은 원래 잠정적 가설이어야 한다. 그런데 우리는 가설을 정체성으로, 레이블을 운명으로 오해한다 사유는 닫히고, 다르게 보는 능력이 급격히 쇠약해진다. ‘담’이라는 진단이 나를 안심시켰지만, 반면 “ISTJ”라는 레이블은 동시에 한계가 될 수도 있다.

언어는 항상 현실을 반영하지 않으며, 오히려 현실을 앞질러 틀을 제안하기도 한다. 때로는 그 틀이 혐오를 정상화하고, 때로는 폭력을 감춘다.

그래서 우리는 이름을 사용할 때 늘 두 가지 질문을 함께 붙여야 한다.

첫째, 이 이름이 무엇을 보이게 하는가.

둘째, 이 이름이 무엇을 가리게 하는가.

이름은 세계를 단순하게 만들지만, 인간은 결코 단순하지 않다. 이름을 통해 질서를 얻되, 그 질서가 인간의 복잡성을 가두지 않도록 해야 한다. 개념은 우리를 어둠에서 데려 나오지만, 집이 감옥이 되지 않도록 창문을 내야 한다.