두 번째 아랍어 여정

나와 아랍어의 관계

아랍어와 나의 인연은 2019년 말, 순전히 취미로 시작되었다. 알파벳은 독학으로 익힌 뒤 온라인 수업을 들었고, 대학원 졸업과 동시에 코로나가 터지자 “이렇게는 먹고 살 수 없겠다”라는 위기의식 속에서 통번역대학원 아랍어과 재진학을 목표로 삼았다. 그때부터 종종 들어오는 번역 일을 제외하면 하루 4~5시간씩 공부하며 통번역 스터디에도 참여했다. 뭔가 영역 침범을 하는 것인지 싶기도 하고, 혹시 아랍어과 교수님들이 나를 알아볼까 부끄러워서 카메라를 끄고 있었는데, 전부 카메라를 켜고 돌아가며 텍스트를 읽어야 했어서 조마조마했던 기억이 있다.

결론적으로 내 커리어는 전혀 다른 방향으로 흘러갔지만, 그 시절의 노력은 늘 마음 한구석에 아쉬움으로 남았다. 책장에 꽂힌 여섯 권의 아랍어 교재는 그 미련을 상징하듯 무겁게 나를 바라보고 있었다.

그리고 최근, 긴 공백 끝에 다시 아랍어 수업을 시작했다.

아랍어의 특징

낯선 문자

키릴 문자나 동남아 언어처럼, 아랍어 역시 낯선 문자 체계가 학습자 입장에서는 진입 장벽이다. 게다가 글자 자체가 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰인다는 점도 너무나 이국적이다.

교재의 기원 자체가 쿠란이기에, 우상 숭배를 철저히 배제한 이슬람 문화의 미학적 특징이 문자에 깊게 반영되어 있다. 억압된 회화적 표현이 문자의 곡선과 점 배열에 집약된 듯, 아랍 문자는 기능을 넘어 하나의 시각 예술로 다가온다.

자음 중심

아랍어는 기본적으로 자음 중심의 문자 체계(consonantal script, 즉 abjad)이다. 모음은 본래 글자에 포함되지 않고, 발음을 돕는 부호(حركات ḥarakāt, diacritics)로만 존재한다.

초급 교재에서는 학습자를 위해 친절하게 모음 기호가 찍혀 있지만, 실제 신문 기사나 문학 텍스트에서는 대부분 생략된다. 따라서 단어를 이미 알고 있어야만 올바른 발음을 재구성할 수 있다. 이 때문에 아랍어 학습자는 필연적으로 형태론적 규칙(morphology)과 어휘 축적을 동시에 요구받는다.

예를 들어, 책은 kitāb (كتاب)이다.

- 모음 기호 있음: كِتَابٌ (kitābun)

- 모음 기호 없음: كتاب

후자의 형태가 바로 실제 텍스트에서 흔히 마주치는 모습이다. 결국 학습자는 단어의 뼈대(자음 패턴)와 맥락을 통해 의미와 발음을 동시에 복원해야 한다. 하지만 이 과정은 무작위가 아니라, 놀라울 만큼 정교한 논리적 구조 속에서 가능해진다. (나는 아랍어 학습의 결정적 시기에 중단하는 바람에 아직 그 경계를 완전히 넘지 못했다.)

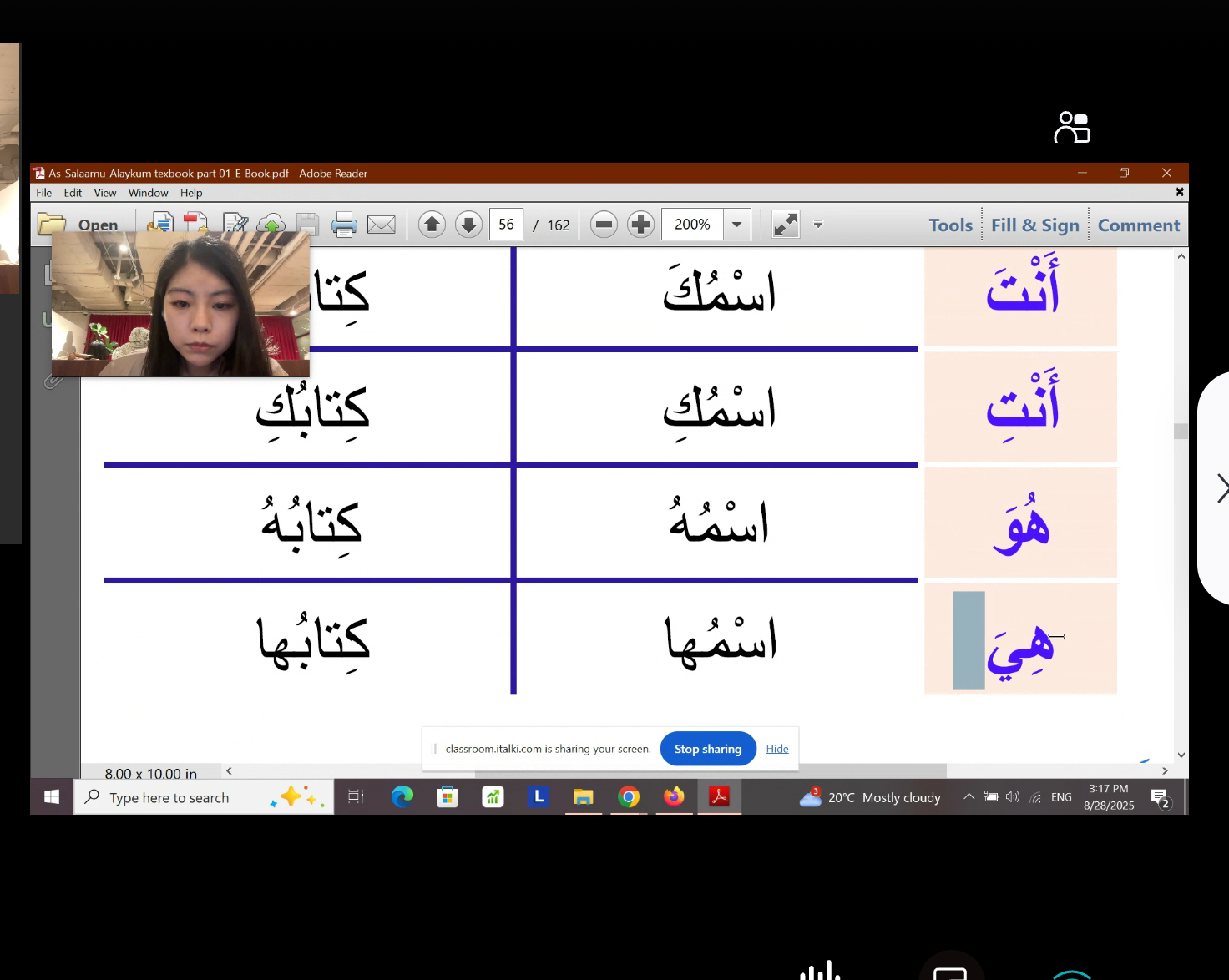

인칭 대명사의 세계

아랍어의 인칭 대명사 체계는 단순한 ‘나(I), 너(you), 그(he), 그녀(she)’의 차원을 훌쩍 넘어선다. 특히 ‘둘’을 가리키는 인칭 대명사가 따로 존재하며, 남성과 여성의 구분 또한 단수·복수 전반에 걸쳐 일관되게 적용된다. 남녀 구분은 유럽 언어에도 있지만, 아랍어는 그 이상의 철저한 구분이 있다.

예시를 보자.

- 나: أَنا (anā)

- 너(남성 단수): أَنتَ (anta)

- 너(여성 단수): أَنتِ (anti)

- 너희 둘: أَنتما (antumā)

- 그들(남성 복수): هُم (hum)

- 그들(여성 복수): هُنَّ (hunna)

형용사의 어미 변화 역시 대명사의 성별·수에 맞춰 철저히 조정된다. 즉, 아랍어의 문법은 단순히 의사소통의 도구를 넘어, 사회적 맥락(성별, 수, 화자의 관점)을 문장 구조 속에서 정밀하게 체현하는 체계라 할 수 있다.

감격의 재회

이번에는 시리아 출신의 선생님 타렉과 공부를 시작했다. 초반에는 이집트 출신 선생님께 오래 배웠지만, 초급 단계를 벗어난 지금은 오히려 작년에 두 달간 함께했던 타렉이 더 잘 맞았다. 그는 영어를 어느 정도 구사하기 때문이다. 내 경험상 완전한 몰입(immersion)이 항상 최선의 방법은 아니다. 실제로 언어권 안에서 생활한다면 몰입이 압도적으로 효과적이겠지만, 나처럼 시간을 쪼개서 공부해야 하는 상황에서는 매개 언어(mediator language)가 있는 편이 오히려 학습 효율이 높다. 이해와 확인 과정을 빠르게 처리할 수 있기 때문이다.

수업 첫날, 타렉은 교재를 펼치며 간단한 인사말을 읽게 한 뒤, 영어 발음 기호 없이 곧바로 연필, 의자, 책상과 같은 기초 단어로 넘어갔다. 내 기억이 되살아나는 것을 본 그는 신나게 PDF 페이지를 넘기며 남은 연습 문제는 전부 숙제로 내겠다고 했다. (وَاجِب 와집이라는 단어가 숙제를 뜻한다는 것도 다시금 기억났다.) 그가 내가 숙제를 좋아한다는 사실을 기억하고 있었던 것이다.

그렇게 20분 만에 인칭대명사, 소유격, 기본 동사, 전치사까지 빠르게 복습했다. 타마르부타 (تاء مربوطة), 알리프 함자 (ألف همزة) 같은 문자들을 보는 순간, 오래된 기억이 선명히 되살아났고 가슴이 뛰었다. 그 45분은 마치 시간이 멈춘 듯했고, 뇌 검사를 받은 것은 아니지만 분명 자연적인 도파민이 흘렀다. 아무런 보상 없이도 즐거움을 느끼게 하는 활동이야말로 진짜 취미인데, 여러 시도를 해봐도 결국 내게 돌아오는 원점은 언제나 언어 공부다.

자화자찬처럼 들릴 수 있겠지만, 나는 학습자로서 적절한 질문을 던지는 편이다. 예컨대 “소유격에는 -ي (-ya)를 붙이는데, 애초에 단어가 -ى (-yā)로 끝나면 어떻게 되는가?” 같은 질문은 단순한 호기심이 아니라 규칙을 이해한 상태에서 예외를 짚어내는 질문이다. 이런 질문은 가르치는 이에게 자신이 다루는 언어에 대한 애정을 다시 확인하게 만드는 촉매제가 된다. 따라서 진심으로 가르침을 즐기는 선생님과 진심으로 배우려는 학생이 만났을 때 나오는 시너지는 독학의 즐거움보다 훨씬 강렬하다. 그런 순간은 나에게 삶의 기쁨, joie de vivre, 를 불러일으키는 드문 촉발제다.

(참고로 내가 정의하는 “부적절한 질문”은 맥락이나 구조에 대한 이해가 전혀 없는 상태에서 산발적으로 던지는 것이다. 예컨대 내가 메르켈 총리의 양자화학 박사 논문을 펼친다면, 아마도 그런 질문밖에 하지 못할 것이다.)

앞으로의 학습 경로

어느 언어든 감을 잡고 나면 무엇을 어떻게 공부해야 할지 대략적인 그림이 보인다. 메타인지(metacognition)가 발달한 것이다.

아랍어의 경우 동사 체계는 어근(root)과 패턴(pattern)에 기반한 파생형 체계로, 하나의 어근에서 약 10가지 이상의 형태가 뻗어나간다. 이 과정에서 의미가 규칙적이면서도 놀라울 정도로 정교하게 확장된다. 따라서 먼저 기본형(1형) 동사를 암기하고, 어린이 동화책 수준의 텍스트를 듣고·읽고·쓰며 감각을 쌓는다. 그리고 파생된 명사와 형용사를 병렬적으로 차근차근 익히는 것이다.

그러나 나는 어디까지나 “풀타임 언어 덕후(full-time language geek)”가 아니기에, 현실적인 타협이 필요하다. 지금 내게 중요한 것은 모든 체계를 한 번에 정복하는 것이 아니라, 주어진 숙제를 충실히 하고 일상 속에서 지속 가능한 학습 루틴을 만들어내는 일이다.